教育組織:

- 生命環境学群

- 生物資源学類 環境工学コース (食品・プロセス工学分野)

- 生命地球科学研究群

- 前期課程

- 生物資源科学学位プログラム(生物環境工学領域、バイオシステム学領域)

- 後期課程

- 生命産業科学学位プログラム(資源開発技術学)

- 農学学位プログラム(兼担:農産食品プロセス工学)

- 前期課程

当研究室の見学や訪問を希望する学類生・学部生はご連絡ください。

連絡先

研究生(修士課程)の応募はこちら Application for Research Student (Master course)

Show page (Google form)

研究生(博士課程)の応募はこちら Application for Research Student (Ph.D. course)

Show page (Google form)

トピックス

■2026年2月24日 追いコン(春) 2026

2月24日(火)、天久保の灯禾軒にて春の追いコンが行われました。今年度は、学部生5名、修士14名、博士2名の計21名がご卒業・ご修了されます。 会では、卒業生おひとりおひとりから一言をいただき、研究室での思い出や後輩へのメッセージを語っていただきました。笑いあり、しみじみとした場面ありの、温かくにぎやかな時間となりました。 お世話になった方々の新たな門出を、みんなで心からお祝いできた、とても楽しい会となりました。 卒業生の皆さん、本当にありがとうございました。これからのご活躍を心よりお祈りしています。(文責:熊耳)

■2026年2月13日 卒業論文発表会

2月13日に生物資源学類、環境工学コースの卒業論文発表会が行われました。同研究室から5名が発表を行いました。 発表後には活発な質疑応答が行われ、発表者にとって大きな学びの機会となりました 。北村先生、粉川先生ならびに研究室の皆様に深く感謝申し上げます。(文責:吉永)

■2026年2月9日 修士論文公開発表会

修士論文の公開発表会を行いました。発表者全員が無事に発表を終え、2年間の研究成果を発表する実りある会となりました。 発表者の皆さんお疲れさまでした。ご指導いただいた先生方ならびに関係者の皆様に心より御礼申し上げます。(文責:Wu)

2月9日に環境工学領域、バイオシステム学領域の修士論文発表会が行われました。今年は14人が発表を行いました。他研究室の方々とディスカッションができ、とても有意義な時間となりました。 発表された方々お疲れ様でした。北村先生、粉川先生、研究員のBuiさん、そして研究室の皆様には大変お世話になりました。ありがとうございました。 (文責:田所)

■2025年12月16日 忘年会

毎年恒例の研究室忘年会を行いました。OBの伊藤さん(2025年3月卒)と新4年生も参加し、賑やかな忘年会となりました。残り3ヶ月は卒論、修論、博論ともに忙しい時期ですが、明るく元気に乗り切っていきたいと思います。(文責:粉川)

毎年恒例の研究室忘年会を行いました。OBの伊藤さん(2025年3月卒)と新4年生も参加し、賑やかな忘年会となりました。残り3ヶ月は卒論、修論、博論ともに忙しい時期ですが、明るく元気に乗り切っていきたいと思います。(文責:粉川)

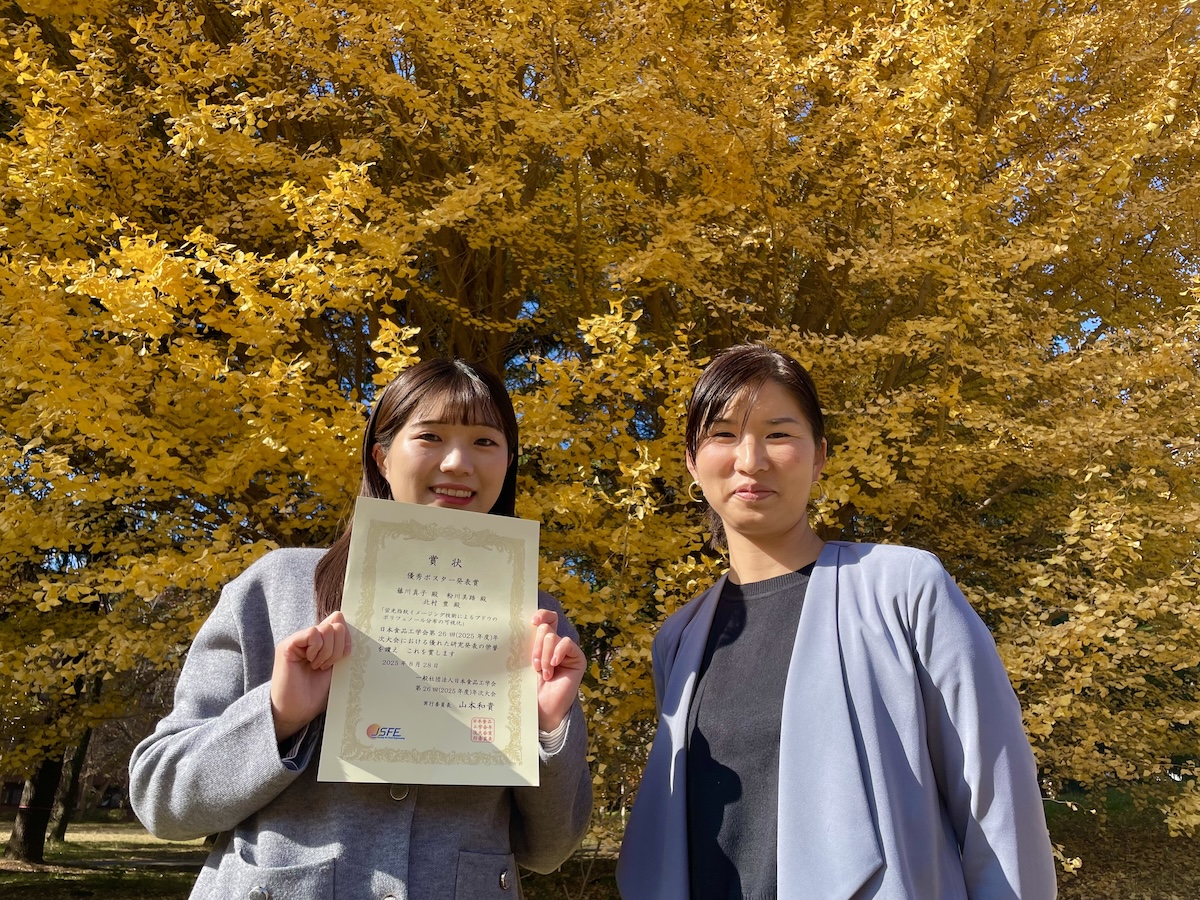

■M2 藤川さんが日本食品工学会第26回年次大会で優秀ポスター発表賞を受賞しました!

2025年8月7日〜8日につくば国際会議場にて開催された日本食品工学会第26回年次大会で発表したM2の藤川さんが優秀ポスター発表賞を受賞しました!日々、コツコツと研究を進めた結果が評価され、嬉しく思います。おめでとうございます。(文責:粉川)

2025年8月7日〜8日につくば国際会議場にて開催された日本食品工学会第26回年次大会で発表したM2の藤川さんが優秀ポスター発表賞を受賞しました!日々、コツコツと研究を進めた結果が評価され、嬉しく思います。おめでとうございます。(文責:粉川)

■お知らせ:雙峰祭への出店について

今年の雙峰祭には研究室として出店しないこととしました。楽しみにしていた方には大変申し訳ありません。来年は形を変えて帰ってきますので、ご期待ください。

■2025年9月17日〜18日 ゼミ旅行

9月17日から18日にかけて農産食品加工研究室のメンバー41人でゼミ旅行に行ってまいりました。去年に引き続き、今年もいくつもの工場を見学させていただき大変有意義な2日間にすることができました。【1日目】日光東照宮、名水の郷おかき工房、片山酒造に伺わせていただきました。 日光東照宮の象徴である三猿、眠り猫などのパワースポットを訪れることができました。おかき工房では、おかきがどのように製造されているのか実際のラインを見ることができ、たくさんの種類のおかきをお土産にできました。片山酒造では、佐瀬式というこだわりの方式で製造していて、人の手によって丁寧に作ることの大変さと愛情を感じることができました。

【2日目】はじめにマ・マーマカロニを見学させていただきました。異物混入がしないように工場の服装に着替え、普段公開していない生産ラインまで見させていただきました。筑波大学のOBの方からも貴重なお話を聞くことできました。次に、マルハニチロの宇都宮工場に伺いました。こちらも実際の製造ラインを見させていただき、なんと魚肉ソーセージとマグロたたきの試食までさせていただき、記憶に残る旅行の締めくくりとなりました。

楽しいと美味しいを沢山感じれた旅行になりました。怪我なく無事に帰って来れてよかったです。来年はどこに行くのか今から楽しみです!(文責:桑原)

■2025年9月12日〜13日 第83回農業食料工学会年次大会

2025年9月12日〜13日に三重大学にて第83回農業食料工学会年次大会が開催されました。

初めての口頭発表に向け、口頭発表を経験したことのある研究室のメンバーからアドバイスをもらいながら準備を進めました。「ほぼ完成」の状態からどれだけ修正を重ねても自分が納得のいく資料というものがなかなかできず、苦戦しました。当日は、前日の深夜まで発表練習に付き合い、一緒に悩んでくれた仲間のおかげで自分が納得のいく発表をすることができました。

また、学会が初めて試みたlighting talkにも挑戦しました。lighting talk とは5分間自由に話したいことを話すというものです。勢いに任せて応募したことにはじめは後悔しましたが、自分らしく笑顔で楽しく発表をすることができたことで達成感と自信を得ることができました。

今後は今まで以上に果敢に研究に励み、さらなる高みを目指していきたいです。

追記:松阪牛また食べたい。(文責:河野)

個人的に学会続きだったのでとても大変でしたが、自分の研究を見つめ直すいい機会だったと思います。小さな疑問を後回しにせず日々積み重ねていかなければと思いました。また、同じテーマを研究する他大学生の発表を聞くことができ、今後の研究のモチベーションになりました。残すところあと半年ですが悔いの無いよう研究に励みたいと思います。(文責:油井)

■D3 Liuさんの論文がFood Hydrocolloids にアクセプトされました!

大豆タンパク由来の代替肉に関する研究を行っているLiu Boさんの論文がFood Hydrocolloidsに受理されました。この研究では乳化ゲルを大豆タンパク質に混合することで、エクストルーダーで整形・加熱した際の微細構造やタンパク質の状態を変えることに成功しました。

■2025年8月27日〜29日 日本食品科学工学会第72回大会

2025年8月27日〜29日に、日本大学湘南キャンパスにてつくば国際会議場にて日本食品科学工学会第72回大会が開催されました。

私は今回、2度目のポスター発表に加え、初めての口頭発表への挑戦ということで、当日までの追い込みや本番に向けて楽しむ反面、大変緊張しました。当日は言葉に詰まってしまう場面もありましたが、今の自身の実力•研究を見直す機会になったという点で非常に良い機会になったと感じています。また同じ分野を研究する学生と交流する場面もあり、レベルの高さを感じたたとともに今後のモチベーションにつなげることができました。今回の貴重な経験を糧に、悔いのないよう研究活動に励みたいと思います。(文責:前田)

On August 27-29, I participated in the 72nd JSFST conference and gave an oral and poster presentation. Last year, I was disappointed that I could not present in this conference due to its unexpected cancellation caused by a typhoon. Fortunately, this year the conference was successfully held, and I was glad to present my work in person. It was also my first experience with a poster presentation, and it provided me with valuable opportunities to exchange ideas with many participants and receive various feedback. Since this was my last conference as a master’s student, it was a very meaningful conference for me that I would not forget.(文責:Suhyun)

■2025年8月27日 当研究室卒業生の畠山さん(森永乳業株式会社)の研究が「技術賞」を受賞しました

2025年8月27日〜29日に開催された日本食品科学工学会年次大会にて、当研究室を2024年に修了した畠山さん(森永乳業株式会社)が中心となって進めた研究が「技術賞」を受賞しました。受賞研究題目は「RTDコーヒー飲料製造への実用化に向けた水蒸気アロマ抽出技術の開発」で、Ready-to-drinkコーヒー飲料(コンビニ等で買えるカップタイプのコーヒー飲料)の香りを制御するための技術に関する研究です。詳しくは森永乳業株式会社のプレスリリースをご覧ください。(文責:粉川)■2025年8月26日 追いコン(秋)

桜一丁目のえん弥にて、卒業生の追いコンを開催いたしました。この秋は、院生1名がご卒業の予定です。先生からのお話や卒業生からの振り返りを伺い、名残惜しさを感じると同時に、私たち在校生にとっても研究への姿勢を新たに引き締める機会となりました。新たな環境でのご活躍を心よりお祈り申し上げます。本当にお疲れさまでした。(文責:宮﨑(心))/01.jpg)

/02.jpg)

■2025年8月7日〜8日 日本食品工学会第26回年次大会

2025年8月7日〜8日に、つくば国際会議場にて日本食品工学会第26回年次大会が開催されました。本大会ではM2のSuhyunが口頭発表、M2の藤川と平井がポスター発表で参加しました。自分の研究に関して多くのアドバイスや貴重なフィードバックをいただくとともに、食品分野における幅広い研究にも触れ、学びの多い2日間となりました。いただいたご意見を糧に、今後も研究に励んでまいります。

2025年8月7日〜8日に、つくば国際会議場にて日本食品工学会第26回年次大会が開催されました。本大会ではM2のSuhyunが口頭発表、M2の藤川と平井がポスター発表で参加しました。自分の研究に関して多くのアドバイスや貴重なフィードバックをいただくとともに、食品分野における幅広い研究にも触れ、学びの多い2日間となりました。いただいたご意見を糧に、今後も研究に励んでまいります。(文責:平井)

■2025年8月7日 日本食品工学会奨励賞を受賞しました

日本食品工学会から「分光分析による食品の非破壊評価に関する研究」に対して粉川が奨励賞をいただきました。この研究は卒論のテーマとして食品総合研究所(当時、現在は農研機構食品研究部門)で研究を始めたもので、いろいろと困難はあったものの楽しく続けられてきました。これまでご指導いただいた東大や農研機構の皆様、研究のアイディアや貴重な実験試料をご提供いただいた企業の方々、そして研究室の学生さんたちに改めて御礼申し上げます。(文責:粉川)■2025年8月3日〜7日 2025年国際若手学者学際フォーラム

知恵を融和し、未来を洞察する:2025国際若手学者学際フォーラム2025年8月3日から7日にかけて、私は香港科技大学(広州)で開催された「2025国際若手学者学際フォーラム」に全日程参加する栄誉にあずかりました。本フォーラムは“カーニバル”形式で行われ、世界中の学術人材に向けて、開かれた活発な交流プラットフォームを構築し、若手研究者の革新的な活力と協働精神を十分に発揮することを目的としています。世界各地から集まった優秀な学者たちが一堂に会し、学術の最前線を探求し、学際的な協力を促進する場となり、私にとっても大変有益な経験となりました。 この4日間は、単なる学術の饗宴にとどまらず、思想の深い洗礼と視野の大きな拡張でもありました。「学問の壁を打ち破り、未来の教育を再構築する」という使命を掲げるこの革新的なキャンパスに身を置き、ハーバード大学、MIT、オックスフォード大学、ケンブリッジ大学など世界トップクラスの大学から来た若き俊才や著名な学者と意見を交わし、私は大いに刺激を受け、数多くの学びを得ました。 最も印象的だったのは、「融合学際性(Convergent Disciplinarity)」という理念の生きた実践です。従来の「理・工・農・医」といった分野別の枠組みとは異なり、今回のフォーラムは「人工知能」「持続可能な生活と環境」「グリーンフード」「カーボンニュートラル」「生命科学・生体医工学」など数十の先端ハブや研究領域をテーマに、多様な対話が展開されました。この構造は、複雑な現実課題に立ち向かう上で、学際的思考がいかに重要であるかを如実に示しています。 基調講演、分科会発表、コーヒーブレイクでの自由な交流など、どの場面においても洞察に満ちた議論が交わされました。特に私は、自分の専門である食品科学・工学分野における将来の重要なブレークスルーは、人工知能(風味予測やスマート製造など)、材料科学(新しい包装・デリバリーシステムなど)、栄養ゲノミクス(精密栄養の実現など)との深い融合に依存するという確信を一層強めました。 今回のフォーラムは、私の学際研究への情熱を改めて燃え立たせ、より広い学術的境界へ踏み出す決意を固める契機となりました。このような卓越した交流の場を提供してくださった香港科技大学(広州)に心より感謝申し上げます。対話を通じて新しい知識を吸収し、思索を通じて方向性を明確にすることができました。これらの示唆を胸に、研究現場に戻り、理念を実践に移し、より挑戦的な科学課題に取り組み、より良く持続可能な未来の構築に貢献してまいります。 (文責:LIU BO_D3)

Integrating Wisdom, Envisioning the Future: 2025 International Interdisciplinary Forum for Young Scholars

From August 3 to 7, 2025, I was honored to fully participate in the 2025 International Interdisciplinary Forum for Young Scholars, held at The Hong Kong University of Science and Technology (Guangzhou). Organized in a “carnival” format, the forum aimed to build an open and dynamic platform for global academic talents, showcasing the innovative vitality and collaborative spirit of young scholars. Outstanding academics from around the world gathered to explore cutting-edge research and promote cross-disciplinary cooperation, from which I gained tremendously. These four days were not only an academic feast but also a profound intellectual awakening and an expansion of my horizons. Immersed in this innovative campus—whose mission is to “break disciplinary boundaries and reshape the future of education”—and engaging in dialogues with brilliant young scholars and distinguished professors from leading universities such as Harvard, MIT, Oxford, and Cambridge, I felt both inspired and enriched. What impressed me most was the vivid implementation of the concept of “Convergent Disciplinarity.” Unlike the traditional separation of “science, engineering, agriculture, and medicine,” this forum organized diverse dialogues around dozens of interdisciplinary hubs and thrust areas, such as Artificial Intelligence, Sustainable Living and Environment, Green Food, Carbon Neutrality, and Life Sciences and Biomedical Engineering. This structural design truly reflected the core value of interdisciplinary thinking in addressing complex real-world challenges. Whether in keynote speeches, breakout sessions, or informal exchanges during coffee breaks, every conversation was full of insight and inspiration. It especially strengthened my conviction that major breakthroughs in Food Science and Engineering will depend on deep integration with fields such as Artificial Intelligence (e.g., in flavor prediction and intelligent manufacturing), Materials Science (e.g., advanced packaging and delivery systems), and Nutrigenomics (e.g., achieving personalized nutrition). This forum reignited my passion for interdisciplinary research and solidified my determination to expand my academic horizons. I sincerely thank The Hong Kong University of Science and Technology (Guangzhou) for providing such an exceptional platform, enabling me to absorb new knowledge through dialogue and clarify my direction through reflection. I will return to my research position with these inspirations, striving to translate ideas into practice, tackle more challenging scientific problems, and contribute to building a better and more sustainable future. (文責:LIU BO_D3)

■2025年7月31日 English program final presentation

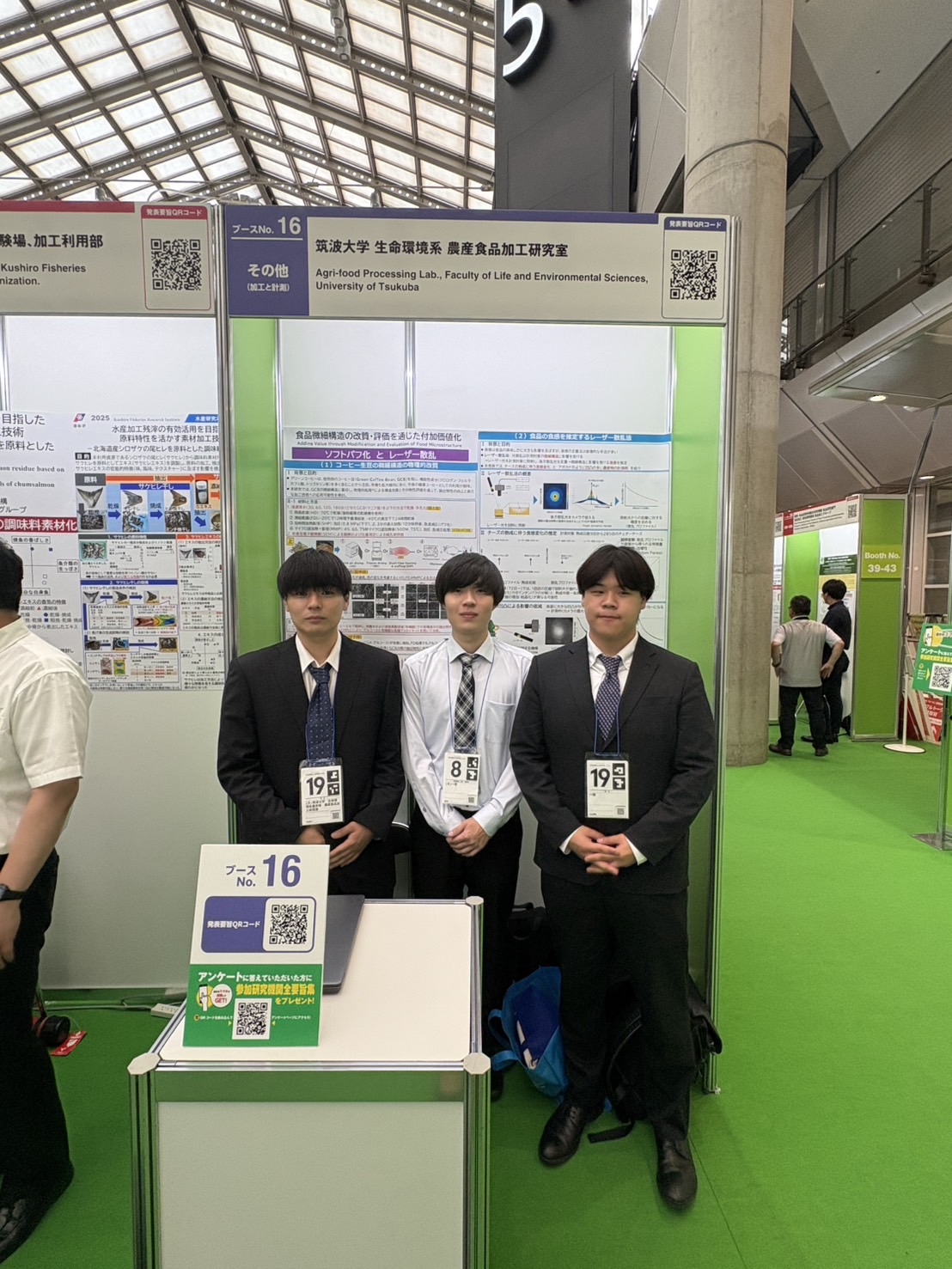

■2025年6月11日~13日 FOOMA Japan

2025年6月10日~13日に東京ビッグサイトで開催されたFOOMA JAPAN 2025に、当研究室も参加いたしました。 今年は「コーヒー生豆の微細構造改質」と「食品の食感評価に用いるレーザー散乱」の2つのテーマで出展しました。発表ブースには他大学の先生や学生の方々、企業の方など、多くの方がお越しくださいました。皆様、 “食”に対して高い関心と探究心をお持ちの方ばかりで、交流を通じて多くの学びと刺激を得ることができました。また、会場内では最新の加工機器や分析装置、食品の機能性や保存性を高める革新的な技術の展示にも触れることができました。新たな視点や今後の研究に向けた着想を得ることができて、大変貴重な体験となりました。(文責:原田)

2025年6月10日~13日に東京ビッグサイトで開催されたFOOMA JAPAN 2025に、当研究室も参加いたしました。 今年は「コーヒー生豆の微細構造改質」と「食品の食感評価に用いるレーザー散乱」の2つのテーマで出展しました。発表ブースには他大学の先生や学生の方々、企業の方など、多くの方がお越しくださいました。皆様、 “食”に対して高い関心と探究心をお持ちの方ばかりで、交流を通じて多くの学びと刺激を得ることができました。また、会場内では最新の加工機器や分析装置、食品の機能性や保存性を高める革新的な技術の展示にも触れることができました。新たな視点や今後の研究に向けた着想を得ることができて、大変貴重な体験となりました。(文責:原田)■2025年5月10日 「農業工学会40周年記念事業功績賞」を受賞しました

2025年5月10日、東京大学弥生講堂にて開催された「日本農業工学会2025年フェロー称号・学会賞・新農林社賞・40周年記念功績賞授与式」において、農業施設学会様からのご推薦を受け、北村が「農業工学会40周年記念事業功績賞」を受賞いたしました。この賞は、農業工学分野の発展に顕著な貢献を果たした個人または団体に授与されるものであり、身に余る光栄ではありますが、これまでの研究活動および関連学会での取り組みをご評価いただけたことを、大変うれしく思っております。今後も、農業工学および農業施設分野の発展に寄与すべく、実践的かつ先進的な研究に取り組んでまいります。これまで多大なるご支援・ご指導いただいた学会や研究室の皆様に、心より御礼申し上げます。(文責:北村)

■2025年4月17日 KOP

4月19日に今年のKOP(Kick Off Party)が開催され、恒例の筑波山登山とBBQを行いました。心地よい春の陽気 の中、登山では途中で苦しい場面もありましたが、山頂からの景色に癒され、達成感を味わうことができまし た。BBQでは各班が協力して火を起こし、美味しいお肉や野菜を囲んで笑顔の絶えないひとときとなりました。 新メンバーも加わり、より一層パワーアップした今年の研究室。チーム一丸となって、充実した1年にしていきま しょう!(文責:松浦)

過去のトピックスはこちら

Agri-food Processing Lab,University of Tsukuba

Tennoudai1-1-1, Tsukuba, Ibaraki,

305-8572.